طبيعة الخلق في الشاكلة

طبيعة الخلق في الشاكلة

كثير من العلوم الربانية يستفيد منها الإنسان بمجرد إيمانه وانسياب مراده في مراد الله، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه ومخالفة هواه بالباطل، حتى يتطبع هواه بما جاء من عند الله على يد رسول الله، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم..

سلوك الاتباع هذا ومنهج الامتثال، له أفضلية التلقي والترقي، وهو كما يعطي ثماره بين الأبوة والبنوة والمعلمين والمتعلمين والمعالجين والمتعالجين... فكيف يكون التعامل معه إذا تعلق الأمر بالخالق والمخلوقين، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ورب العالمين، وهم عباده وعبيده وعباده على اختلاف أجناسهم وعقائدهم وفي كل مكان وزمان وحين..

نريد أن نبسط بعضا من المعاني الربانية بين الكتاب المسطور (كتاب الله تعالى) والكتاب المنشور (الكون بكليته) وسلوك الإنسان الذي يربط بينهما صلاحا وفسادا وكمالا ونقصانا، ومحاولة بيان طبيعة التكاليف بين مؤهلات المكلفين وطبائع المخلوقين..

تختلف تكاليف الخلق كل حسب ما جُبل عليه وخلق من أجله (لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفسًا إِلَّا وُسعَهَا.. لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا ٱكتَسَبَت) فالوُسع أمر من الله لا حساب على العبد فيه، ولكن إتيانه بما يجب يكون له أو عليه.. وعلى خلافها الإتيان، (لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا).. وبين وُسع النفس وما آتاها خالقها، رحمات ولطفات تليق بجمال كمال خلق الله، فمن خانه الوُسع بالنسيان أو الخطأ... فليسأل مولاه العفو والمغفرة فإن ذلك يكفيه ويجزيه بما أخفق في إنجازه وتقهقر في إتيانه وليتضرع ب: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَآ إِن نَّسِينَآ أَو أَخطَأنَا رَبَّنَا وَلَا تَحمِل عَلَينَآ إِصرا كَمَا حَمَلتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعفُ عَنَّا وَٱغفِر لَنَا وَٱرحَمنَآ أَنتَ مَولَىٰنَا فَٱنصُرنَا عَلَى ٱلقَومِ ٱلكَٰفِرِينَ)، ومن تعسر عليه التوازن بين ما أتاه الله وما توفق إليه حسب تقصيره فيما فيه تولاه، فليعد الكرة بعد الاستقامة وليحرر الوقفة بعد السقطة وليتيقن أنه: (سَيَجعَلُ ٱللَّهُ بَعدَ عُسر يُسرا)..

اما جوهر الوُسع فعلاقته ضيقة مع شاكلة الإنسان قال ربنا: قُل كُلّ يَعمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن هُوَ أَهدَىٰ سَبِيلا..

علم الشاكلة:

الشاكلة في اللغة: السجية والطبع، وجمعها شاكلات وشواكل.. ومنها الشكل والتشكل ومنها كذلك المشكل...

فكلمة الشاكلة في كتاب الله من قوله تعالى: قُل كُلّ يَعمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ.. مقصده شاكلة الطبع الذي خلق عليه الإنسان وسجيته الأصلية وسجيته التي أنشأ بها، لا التي اكتسبها بالتخلي والتولي، ويمكن أن يسمى طبع الخلقة أو شاكلتها، والواقع أنها لم تنتهض همم في الأوساط العلمية الإسلامية في هذا الصدد وإن كانت الأقلام مجردة ومجتهدة في نقل علوم الغرب على سجيتها وطبعها..

ومن بحث في أمهات التفاسير يجد علامات ودلالات كان يجب الوقوف عليها والبحث فيها كل حسب تخصصه، فعند القرطبي مثلا نجد قوله تعالى: قُل كُلّ يَعمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ.. قال ابن عباس: على ناحيته، وقال مجاهد: على طبيعته، وقال قتادة: على نيته، وقال ابن زيد: على دينه.. وقال الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جبل عليه.. وقيل: هو مأخوذ من الشكل...

خلق الله الإنسان على شواكل، قال ﷺ "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" والمقصود به النية الصادقة في العمل الصحيح، أما الميسر من الله فيدخل في الإمكانية، فقد يكون في الأسرة الواحدة من أب واحد وأم واحدة وظروف متوازنة وتعليم واحد، لكن النتائج رغم الاجتهاد تكون مختلفة والإمكانيات تكون متفاوتة.. هذا يجب أن يفهم ونتائجه يجب أن تحترم، ولذلك أتى جواب الحال في تتمة الآية: فَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن هُوَ أَهدَىٰ سَبِيلا.. وذلك متعلق بصدق الحال والقصد والمآل، فالله وحده أعلم بمن هو أهدى منهم سبيلا وأقوم قيلا..

الشاكلة حسب الفصيلة الدموية:

علم الشاكلة علم فريد من نوعه، وهو أصل في علم التوجيه وأساس في تكوين الفرد، فكل ميسر لما خلق له، ومعسر عليه ما يراد منه، وقد برز للتداول في العقود الأخيرة في كوريا الجنوبية علم توجه خاص يبنى على الفواصل الدموية الأربعة المعروفة (Oو A وBو AB) وقد انتشر العلم كالنار في الهشيم، ويعتبر مكتشف العلم "فوروكاوا" الذي لم يكمل البحث وقد اعتنى به تلميذه بعده وأصبح العمل به في توجه الطلبة حسب التخصصات وكذلك في التوظيف ولا يتم التوجه والاختيار إلا على إثره ونتائجه... بل وأصبح اعتماده حتى في الزواج أو حتى في الصداقات، وقد نقل منه باقي الأسيويين والأمريكيين والغربيين بصفة عامة خصوصا في علم التغذية ومناطات الحمية وما يوافق ولا يوافق صاحب الفصيلة من خضر وفواكه بل ورياضات وحركات وأنشطة... حتى كأنه خرج عن سياقه الطبيعي وأصبح يستغل في الشعوذة والتكهين..

عرف العلم القديم علم الطبائع (وهي الطبائع المادية التي خلق الله منها الكون وهي النار والهواء والتراب والماء) إلا أنها استغلت من الدجالين والمشعوذين وانحرف العمل بها إلى ما لا ينفع ولا يفيد، ولكن العلم أصلي وله تأثير إيجابي ليس فقط على شواكل الناس وطبائعهم، ولكن لها أصل في تقويم العلوم وإتقانها وانتفاع الناس بها، كالكيمياء والفيزياء والطب والزراعة... ولكنها الآن أصبحت خبرا بعد عين، والبحث فيها طويل والغوص فيها عميق سيأتي بيانه بعون الله وتوفيقه..

أما الذي عليه مدار العمل، ومشروط فيه البحث والتحقيق: هو "علم الشاكلة".. وهو إن شئت قلت (حسب المصطلحات العلمية الحديثة) علم الشخصية، أو الهيكلة التي تقوم بها النظم الأصلية للنفس، لأن الطبيعة النفسية تتبع الطبيعة الخلقية في الخلق والتكوين وتتأثر ابتداء من النطفة وما قبلها من الاستعداد والإمداد، ومن حالة الفعل إلى وسط التفاعل وحالتيهما القلبية والقالبية، ثم مرور ذلك عبر التأثيرات النفسية والمؤثرات المحيطية، فتنفعل مع المنغصات الحياتية وتتفاعل بالإيجابيات السلوكية في المحيط القريب والبعيد (كل هذا في حالة تكوين الجنين) والكثير الكثير منه يجب البحث فيه والتحقق منه، وقد بين العلم الحديث بعضا من هذه التأثيرات والمؤثرات...

كل هذا لا مسؤولية للمفعول به في الشخصية "الشّاكِلة" ولكنه مُشكل للفاعل إن تعمده أو قصده، لأنه تغيير لخلق الله وإفساد في ملك الله (وهذا كذلك لم يحن بعد البحث فيه ولم تؤهل أطر التنظير له) ولكن البحث اللازم.. ندندن حوله لعل همما تنهض وأقلاما تتحرك في هذا الموروث الرباني الذي نزل به كتاب الله ونظر له رسول ﷺ وكان عليه منهج السابقين الأولين ولم تكن جامعات مخصصة ولا مؤسسات موجهة، ولكنها كانت نيات صادقة واحترام للشاكلة..

عرف علم الشاكلة عند المتقدمين بالسليقة من العلماء والعموم على السواء، من جهتين:

أولاهما: من جهة الفرد العامل بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه، بنية وتصديق لما علمه وفهمه وما أقدره الله عليه، فيقصد به وجه الله ويطلب منه القبول (وهذا يفتح باب الإحسان بعد الإسلام والإيمان) فيتحسن الفعل وتتحسن معه مناهجه في الأداء فتتحسن معه سلوكه في التوجه، فتستوجب الحسنى (۞لِّلَّذِينَ أَحسَنُواْ ٱلحُسنَىٰ وَزِيَادَة) والزيادة في الواقع زيادتين، أولاهما ربانبة مزدوجة، حسب ما يختاره الخالق لعبده جزاء وفاقا، وثانيهما حالة ربانية جامعة مانعة يظهر آثارها نعمتها على الوجوه ويبطن ترسيخها على الأقوال والأفعال والأحوال: (وَلَا يَرهَقُ وُجُوهَهُم قَتَر وَلَا ذِلَّةٌ) وليبسطها المفسرون حسب تخصصاتهم وخاتمتها: (أُوْلَٰئِكَ أَصحَٰبُ ٱلجَنَّةِ، هُم فِيهَا خَٰلِدُونَ)..

ثانيهما: من جهة المؤطر، ويدخل فيه الوالدين والمعلمين والمؤطرين وجماعة المسلمين، حيث يُتلقى الفاعل وفعله من أبناء المسلمين بالمحبة والرحمة والنصيحة والعلم والفهم، فلا يضيف الفاعل رغم شاكلته، ولا يرى فرقا بينه وبين أقرانه، بل وربما تكون له العناية والرعاية أكثر من غيره، مثال ذلك عند اليتيم والمعسر والفقير وذو الحاجة، والسلوك الديني في الكتاب والسنة حافل به ودال عليه ومحفز له (فافهم)..

أما علم الشاكلة بالنسبة لأهل التخصص، أو طبيعة الشاكلة الربانية، فله أصل بياني في كتاب الله العظيم ومنهج رسوله الكريم بما يجب تناوله بمهنية عالية وتخصص في السلوك الرباني، وهذا ما تمت الإشارة إليه في أمهات كتب أهل التصوف (كما أن في الفقه أمهات الكتب وكذلك في كثير من العلوم الأخرى الدينية والدنيوية) فإن لم يكن فهمها متيسر لعموم الناس فإنه لخصوصهم معادن ثمينة في العلم وجواهر قيمة في المعرفة... (ويجب الانكباب على هذه العلوم بتبسيطها حتى يمكن تناولها من أوسع أبوابها من لدن الطلبة الباحثين فيتبحروا في تخصصاتها ويعبروا قولا وعملا في جميل أروقتها واكتشاف أروع ما ورد فيها..

ورد في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ما يبين الشواكل الإنسانية وخصائصها، وحملها على ما يزينها قالبا ويرقيها قلبا ويرفعها حالا ومآلا، حسب منهج الإسلام وشعب الإيمان ومراتب الإحسان.. فإذا انتخب ربنا أنبياء ورسلا للتبليغ عنه سبحانه فلأنهم أقرب بشرية للناس وأفضل شاكلة فيهم (لَّقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَة)..

جاء ذكر وتعداد وتسلسل الأنبياء والمرسلين في كتاب الله العظيم وبيان رسول الله المصطفى الكريم، ما يفتح للباحثين أفقا دقيقا للبحث التخصصي في خيرة الخلق المجتبين من الخالق والمخصصين لتبليغ المخلوقين عن ربهم والأخذ بأيديهم عبر شعب النجاة في الدين بتخصص السلوك الملائم واعتبار شاكلة الأمة وتموقعها حسب الزمان المكان..

فإذا ذكر رسول الله ﷺ عن سؤال أبي ذر: (قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر، جمّاً غفيراً) وفي رواية أخرى قال أبو ذر: (قلت يا رسول الله: كم وفاء عدّة الأنبياء؟ قال: مائة ألف، وأربعة وعشرون ألفاً، والرّسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة عشر، جمّاً غفيراً)..

والمعلوم من الدين أن النبي ينبأ أما الرسول فيرسل إلى قومه بمنهج رباني حسب جنوح الأمة ومروقها من شاكلة الأصل أو شاكلة الفطرة، ولا يكون الرسول المرسل إلا متخصصا في قومه بأصل الفطرة الربانية ويوحى إليه من العلوم الربانية ما يقوّم به ما انتكس من سلوك في قومه (أمته)، وما تُسترجع به شخصية الفطرة الأصلية.. وإن كان أن كل الرسل يدلون على التوحيد ويقربون العباد من الحميد المجيد فإن منهج كل رسول يكون حسب انتكاس شاكلتهم، وبما أن الرسول يكون من قومه لقومه فهو يكون على شاكلتهم، فإذا تأملنا في الحديثين السابقين فإننا نجد مهمة الرسالة تخصص في النبوءة، وهذا يعني عدد المرسلين 315 هو عدد الشواكل جمّا غفيرا، ويتفرع منها 124 الف فرع في الشاكلة، بمعدل 393 فرع شاكلة نبوية في الشاكلة الواحدة من الرسالة.. ليس هذا فقط..

إذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى فإننا نجد 25 فقط نبي ورسول مذكورين بأسمائهم وقصصهم وشواكل أقوامهم، وإلى الآن لم أقف على بحث يميز المرسلين من الأنبياء حتى نقف على عدد المرسلين مجردا في العدد المذكور، حتى نقف على أصل الشواكل من المرسلين، وهم الذين يسمون أولوا العزم، قال ربنا: فَٱصبِر كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلعَزمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ..

وقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن كل الأنبياء والرسل أولوا العزم (وهو كذلك) ولكن عزم العزم (كما يقال) أجمع في خمس رسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والقول الفصل هم أربعة فقط، أما نبينا محمد ﷺ وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين فهو فوق التصنيف، وهو الذي منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق... كما يقول صاحب الجبل مولاي عبد السلام رضي الله عنه وقدس سره..

ولا غرابة أن تجد أولوا العزم أربعة، ودائرة الصحبة النبوية أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن جميع أهل الصحبة الطاهرة، وهو اللبنة كما وصف نفسه ﷺ وهو خاتم النبيئين وقائد الغر المحجلين الذين هم أمته ﷺ وشرف وعظم..

فهذه الرباعية في الشاكلة لأولي العزم من المرسلين يجب الانكباب على دراسة شخصياتها بما وصفها كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل وبما وضح لها وبيّن رسول الله الكريم ﷺ، حتى تميز كل شاكلة باسمها (وإن كانت في الواقع عند أهل الله معروفة ومسطرة ومقننة، فيقال هذا طبع موسوي او عيسوي أو هذا توحيد إبراهيمي...) فقط نريد أن يدخل البحث في الأوساط العلمية ويتداول عند المتخصصين حتى يؤصل منه ما ينفع علم السلوك وعلم السير في الشاكلة..

ومن تأمل شاكلة أولي العزم من الرسل يجد أنها تنسخ في شخصيات شاكلة الصحبة المقربة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي... فالشخصية الإيمانية هي هي، ومنهج الامتثال هو هو، ولكن طريقة تطبيق ذلك وتنفيذه يختلف باختلاف شاكلة الصحابي في نفسه ووسطه ومحيطه وطريقة تعامله مع الأحكام (وفي كل خير)..

وإذا فهمنا ما سلف ذكره.. يسهل علينا فهم ما يأتي بعده، وكله في تفاصيل الشخصية (الشاكلة وما يتعلق بها)، وذلك أن من نظر إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل يجده جامعا ذاكرا لجميع الشرائع السابقة في ذكر الأنبياء والرسل لها ومسلسلا لحدوثها زمانا ومكانا من نبي الله آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ، وهذا إنما يدل في نسقه أن كتاب الله المبين جمع الشرائع في في شرعة الشرائع، وجمع المناهج في منهج المناهج (وإن سبقت حكمة الله أن جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا) ولكن اقتضت حكمة الله وحكمه أن ختم بالإسلام الدين وتم به النعم (ٱليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسلَٰمَ دِينا).. وما يؤكد ذلك قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم: "أُعطِيتُ مكانَ التَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ، وأُعطِيتُ مكانَ الزَّبورِ المئين، وأُعطِيتُ مكانَ الإنجيلِ المثانيَ، وفُضِّلتُ بالمُفصَّلِ... (وقد سبق تفصيل هذا في غير هذا المكان)..

ومن نظر بعين "أنتروبوليجية" إلى الهندسة الزمانية والمكانية للإسلام فإنه يجده جوهر كل شرعة ومنهاج في الأمم السابقة، وكان محط نبوءة النبيين ورسائل المرسلين قال ربنا (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا) وقال ربنا (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ) وقال نوح عليه السلام (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وإبراهيم عليه السلام: (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) وقول موسى عليه السلام (يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) وقول المسيح عليه السلام: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا واشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)... وهذه شهادة أولوا العزم من المرسلين، وعليه العمل عند باقي الأمم السابقين، قال ربنا مخبرا عن سليمان عليه السلام على لسان ملكة سبأ: (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وقال ربنا: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)..

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كتاب الله القرآن هو جامع الكتب، والإسلام هو جوهر الشرائع، وهذا الرسول الكريم هو خاتم النبيئين وإمام المرسلين، وهذه الأمة هي واسطة الأمم (وَكَذَٰلِكَ جَعَلنَٰكُم أُمَّة وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدا)...

فكيف يكون فرد هذه الأمة شهيدا على الناس إن لم يكن مطلعا على شرعتهم وخبيرا بشاكلتهم، وكيف يكون الرسول الكريم شهيدا على أفراد أمته إن لم يكن قد بلغهم الرسالة وأدى لهم الأمانة وجاهد معهم وبهم في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين..

الموضوع قيم وشواهده قائمة ودلائله في النقل والعقل قائمة (أسأل الله أن يحرك له همم وتجرد له أقلام من شبابنا ومتخصصينا)، أما مفاده فهو كما يلي:

باعتبار ما سلف ذكره فإن الأمة المحمدية أمة وسطية بكل المقاييس وشاهدة بكل المعايير، وعليه يجب على المختصين إعادة النظر في شاكلاتها وبناء شخصية مكوناتها البشرية، فإذا سبقت أمم وشرائع بشواكل مختلفة عبر الأزمان والأمكان، فإنها تجتمع بكل مقوماتها في أمة سيدنا محمد ﷺ.. وهذا اللبنة التي يبدأ منها البحث، والمطلع الذي يرتكز عليه محور التحقيق فيه..

إن المخالفة السلوكية (الجريمة أو المخالفة او المعصية) في الأمم الخوالي، ويمكن أن نسميها: معوقات الشاكلة أو الفطرة، لم يكن لها أصل في القول أو الفعل أو الحال، ولكنها اندست في سلوك الإنسان بتدرجه في المخالفة، فتشاغفه على قدر بعده وتقارنه على قدر عصيانه، فإذا قال نبي الله لوط من قول ربنا: وَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَومِهِۦأَتَأتُونَ ٱلفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَد مِّنَ ٱلعَٰلَمِينَ.. فإن المعصية وليدة هذه الأمة وبدعتها وضلالتها، والتمرد على الله والعصيان كان قبله في عهد نوح قال ربنا على لسان نوح: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوتُ قَومِي لَيلا وَنَهَارا فَلَم يَزِدهُم دُعَاءِيإِلَّا فِرَارا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوتُهُم لِتَغفِرَ لَهُم جَعَلُواْ أَصَٰبِعَهُم فِي ءَاذَانِهِم وَٱستَغشَواْ ثِيَابَهُم وَأَصَرُّواْ وَٱستَكبَرُواْ ٱستِكبَارا... (الآيات)، وقبلهم أبني آدم قال ربنا على لسان الصادق منهما: لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِط يَدِيَ إِلَيكَ لِأَقتُلَكَ، إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلعَٰلَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثمِي وَإِثمِكَ فَتَكُونَ مِن أَصحَٰبِ ٱلنَّارِ، وَذَٰلِكَ جَزَٰؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ...

فإذا بحثت في الأمة الوسطى تجد العاملين بعمل قوم لوط وتجد المطففين في الكيل والميزان، وتجد القتلة كأبناء آدم.. وكذلك تجد الفراعنة والقارونيون والداوديون والسليمانيون والسحرة والكفرة والفجرة من بني إسرائيل ومن قام على نهجهم وكان على شاكلتهم... وكل ما يخطر ببالك مما تقرأ قصصه في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل...

تصحيح الشاكلة، وترميم ما اندس من السلوك المشين في الشخصية:

من كمال الدين وتمام نعمة الله على الأمة الوسطى أن تجد من يقوّم ما اختلت به شاكلة الأصل وما تأثرت به شخصية الفطرة، وذلك بالعلم والحكمة الربانية، وليس بالفكرة والنظرية الشخصية، قال رسول الله ﷺ: إنَّ اللَّهَ يبعَثُ لِهذِه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها.. وليس التجديد في جوهر الدين لأنه كامل لا نقص فيه، والنعمة معه تامة لا نقمة معها، ولكن التجديد يكون في شاكلة الناس التي تأثرت بمرور السنين وطبعت بمخلفات الدنيا ولم تواكب بمناهج الدين، فكان من رحمة الله أن "يبعث" لهذه الأمة من يؤقلم للناس شواكلهم ويضبط لهم توازنهم، فيما أثرته المادية على النفوس بطبائع النفور والتمرد على الواقع بعدم قبوله فيختل توازن الروح مع الذات، وتضطرب الشخصية بين ما تريد وما يراه منها.. وهذا نور من الأنوار إن شئت سمه نور الباء، الذي هو سكون الروح في الذات سكون المحبة والرضا والقبول (وسنرجع إلى هذا خلال هذا البحث بإذن الله)..

أما الوقت المحدد للتجديد هو 100 سنة، ومقداره ثلاثة أجيال إذا اعتبر لكل جيل 33 سنة، وهذا إنما يدل على أن كل سياسة أو أيديولوجيا أو حتى توجه فلسفي يعتبر متجاوزا بعد مائة سنة، وكذلك كل نمط حياة مادي، ومن تأمل ذلك في الأيديولوجيات الغربية يتحقق من ذلك، ولذلك فإن الرجوع إلى الدين بمنهج قويم يتلاءم مع شواكل العصر مطلوب، ويكون عارٍ عن أي اجتهاد نفسي أو تفلسف نمطي، وإنما يكون مبنيا على أسس حقيقية ويتماشى مع كل تقدم علمي طبيعي ولا يخالفه، حتى يساير الفرد عصره على ضوء التعاليم الربانية لتتحقق فيه التوازنات الرحمانية.. وهذه التفاصيل في الواقع لم تعط حظها من البحث والتحقيق في الأوساط العلمية (وقد آن أوان ذلك، في وقت حُدت فيه الألسن بالتمرد وهاجت فيه النفوس على الماديات تقليدا للغرب، وعقلاء الغرب يشهدون أن الأجيال تفلتت قيمها وتخربت شواكلها)..

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بين المفهوم القديم والجديد:

برزت في العشريات الأخيرة من السنين ما سمّي بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وذلك بانكباب مجموعة متخصصة من العلماء بتتبع المجلات العلمية حتى إذا ظهر اكتشاف علمي ينظرون ما يوافقه في كتاب الله أو سنة رسول الله فيتناولوه في أبحاثهم "الكلامية" وتجري بها أقلامهم في مختلف الأوساط... وهذا في الواقع لا يمكن أن يرد على أهله بحال من الأحوال، (نسأل الله أن يجزيهم عليه خير الجزاء)

عرف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في بداية القرن التاسع عشر حيث ابتدأت الاكتشافات العلمية الحديثة المطابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ككتاب الوحي المحمدي لرشيد رضا وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف... وختاما بمن هم على الشاشات حاليا كزغلول النجار وغيره.. وانقسم العلماء حول هذا التوجه العلمي إلى فريق يؤيده ويكتب فيه ويجادل به، وفريق يخافه ويتجنبه ويدعو إلى تجنبه خوفا من أبحاث ونظريات تخالفه فيقع التجني على كتاب الله بدل أن يكون على المفسرين والمؤولين.. وهذا السجال والتلاسن معروف في الأوساط وهو قائم لا يحتاج إلى الرجوع إليه.. بينما يجب الوقوف على فريق ثالث لا علاقة له بالعلم ولا بالإعجاز فيه ولكن يقول: لماذا لم تخبروا به أن يصل العلم التجريبي إليه؟؟؟

وهذا جوهر موضوعنا وما نود بيانه في هذا البحث البسيط، مع أمل أن تتناوله أيادي المتخصصين لبناء بحث علمي أصلي يمكن أن يسمى: "الإعجاز القرآني في العلوم"، وليس الإعجاز العلمي في القرآن.. بناء على قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَٰبِ مِنْ شَيْءٍ.. يعني ما من شيء قليله ولا كثيره دقيقه ولا جليله فيه نفع للإنسان أو منه ضرر له إلا وبينه الله تعالى في محكم كتابه أو متشابهه أو في ظاهر معناه أو باطن أنواره وأسراره... قال ربنا: وَنَزَّلنَا عَلَيكَ ٱلكِتَٰبَ تِبيَٰنا لِّكُلِّ شَيء وَهُدى وَرَحمَة وَبُشرَىٰ لِلمُسلِمِينَ..

تِبيَٰنا لِّكُلِّ شَيء: كلمة تبيان اسم فاعل وهي كذلك مصدر من فعل بان وبيّن، ومعناه الإظهار والكشف الجلي والتوضيح البين.. فإذا كان الكتاب "القرآن" تبيانا لكل شيء، فلا يبقى شيء قليله أو كثيره ظاهره أو باطنه إلا وبيّنه الله تبيانا ظاهرا جليا واضحا.. هذا من حيث البيان والتبيين، ولكن بيانه مقرون بآليات المتلقي، فللإحاطة بالمعاني اللغوية يجب المتلقي أن يكون محيطا بفنون اللغة العربية، وكذلك في الفقه والاستنباط والأصول وعلم التوحيد... كذلك الأمر بسائر العلوم ما علم منها وما لم يعلم كالطب والكيمياء وعلم المكونات وعلم التكوين... وكل ما يخطر ببالك من العلوم، فقط تشترط الأهلية للعلم لكي يكتمل المعلوم.. هذا كله يتعلق بالتبيان لما في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، ومن دخل من أبوابه المضيئة فله ما يتبقى في الآية العظيمة: وَهُدى وَرَحمَة وَبُشرَىٰ لِلمُسلِمِينَ.. فإذا كان مع المعلومة القرآنية هداية ورحمة وبشرى، فاعلم أنك طرقت باب العلم الرباني في كتاب الله المبين، فالمعلومة القرآنية التي لا تقارنها هداية ولا تصحبها رحمة ولا تضلها بشرى، فهي لقلقة كلام وأضغاث أوهام.

عرف في الإعجاز العددي لكلمات القرآن وكذلك الترتيبي والنسقي والتركيبي... وكذلك في أنواره وأسراره وكل ما لم يعلم وما لا يمكن أن يعلم، ويبقى علمه المطلق عند الله وحده العليم الحكيم قال ربنا: وَمَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ، وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلعِلمِ يَقُولُونَ َامَنَّا بِهِۦ كُلّ مِّن عِندِ رَبِّنَا.. قال ابن عباس: أنزل القرآن على أربعة أوجه حلال وحرام ولا يسع جهله، (مشروط طلبه ومطلوب العمل به) وتفسير يعلمه العلماء،(ولا يجب تخطيهم لأنهم أهله) وعربية تعرفها العرب (وفي ذلك يتفاوت المتفاوتون) وتأويل لا يعلمه إلا الله (ويعلِّمه من يشاء من عباده).. وقد دعا رسول الله ﷺ لإبن عباس قال: اللهم فقَّههُ في الدينِ، وعلِّمْهُ التأويلَ..

تأويل أهل التصوف وإشاراتهم وأدواتهم في التحليل:

التصوف علم رقائق الدين ودقائقه، وهو فقه السلوك، وتعلنه فرض عين كما يقول المتخصصون فيه أو من المعلوم من الدين بالضرورة، ويسمى فقه الباطن (ولا يسمع لمن أنكره) وأصله في قوله تعالى: وَلَا تَقرَبُواْ ٱلفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وقوله تعالى: قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ.. فإذا كانت فواحش الظاهر ما يتعلق بالجوارح وهي كالسرقة والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق... وفيها حدود منصوص عليها، فإن فواحش الجوارح الباطنة كالحقد والحسد والبغض والكبر... فواحش باطنة (تتعلق بالحواس الباطنة) وتحريمها صريح لا لبس فيه، وإن كان للفقه الظاهر أصول ترتبط بالحدود وتنفيذها فإن فقه الباطن مشروط وله أهله، وهو من مراقي الإيمان، وعلاقته بالقصد في الأفعال حتى يصل بها العبد إلى صفاء الأحوال، وقد ورد عن الحسن البصري قوله: لَيْسَ الإِيمَانَ بالتَّمَنِّي ولا بالتَّحَلِّي، وَلَكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ في القَلْبِ وَصَدَّقَهُ العَمَلُ، وَإِنَّ قَوْمَاً خَرَجُوا من الدُّنْيَا وَلَا عَمَلَ لَهُم وَقَالُوا: نَحْنُ نُحْسِنُ الظَّنَّ باللهِ وَكَذَبُوا، لَو أَحْسَنُوا الظَّنَّ لَأَحْسَنُوا العَمَلَ..

أركان الدين ومنهج السلوك القويم:

أول ما نشد إليه اهتمام شبابنا من الباحثين، هو استقراء النصوص الأصلية (الكتاب والسنة) والبحث في خباياها حتى يتحقق الاهتداء إلى حقيقة المقاصد من النص، الذي وحده يؤهل الفرد الباحث للوقوف على أبواب الاستنباط، الذي يمكن أن يقوم بها صلب أولوا الأمر في الاهتداء والاقتداء، فتصلح بها أفعال الناس وأحوالهم، وأصله في قوله تعالى: وَلَو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَستَنبِطُونَهُۥ مِنهُم، وَلَولَا فَضلُ ٱللَّهِ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُۥ لَٱتَّبَعتُمُ ٱلشَّيطَٰنَ إِلَّا قَلِيلا..

نبدأ بعون الله تعالى استقراء حديث شريف (الذي لا يغيب على ذاكرة أحد من المسلمين) ويسمى حديث جبريل، ونصه:

عن عمر رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعتَ إليه سبيلًا، قال: صدقتَ، فعجبنا له: يسأله ويُصدقه.. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقتَ، قال أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمةُ ربَّتها، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق.. فلبثتُ مليًّا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يُعلمكم دينَكم." (رواه مسلم).

هذا نص الحديث وهذه رواية عمر ابن الخطاب فيه، أما استقراؤه واستنباط الأحكام منه فله أوجه متعددة، أظهرها ما تناوله العلماء عبر السنين والقرون (وهي متوفرة في الكتب وعلى الأشرطة) واستفاد منه المسلمون كل على حسب رسوخه في الدين، ونحاول إظهار بعض أوجه الاستقراء والاستنباط قصد العلم بها أملا في التعامل معها لأنها جزء لا يتجزأ من الحديث وهي كما يلي:

1) "سيناريو" الحوار، و"الدراما" التي جرى بها الحديث (وأعتذر عن المصطلحات اللقيطة) التي ربما تقرب بعض مثقفينا الذين ضاع علمهم بين المسميات والمصطلحات وغيبوا عن حكمة الحديث وفصل الخطاب فيه..

أ- ميقات الحديث: وقع الحديث بين أمين الوحي الإلهي جبريل عليه السلام ورسول الوحي الرباني سينا محمد ﷺفي المائة يوم الأخيرة من حياته ﷺ (يعني بعد حجة الوداع، يعني بعد نزول قوله تعالى: ٱليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسلَٰمَ دِينا...) وهذا يعني أن الخبر (أو الحديث الحدث) فيه زبدة الدين وأنوار المنهج القويم..

ب- ظهور أمين الوحي جبريل عليه السلام على مرآى جميع الحضور من الصحابة (وهذه المرة الوحيدة التي يحصل فيها هذا الحدث) وهذا إنما يدل على أهمية الحدث وجليل الخبر..

ج- ترتيب الأسئلة على نسق خاص، وكانت أربع أسئلة، والأمر كله متعلق بالإلمام بجوهر الدين.. وهو كذلك يدل على أن للترتيب أولويات، وأن الأسئلة الأربع يجب التعامل معها كليا وليس جزئيا وبالترتيب وليس على الهوى، ولذلك دعت الضرورة لتسميتها "أركان الدين" وهي الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بأشراط الساعة..

د- كان الأمين جبريل يصدق الرسول الكريم عند كل جواب كما قال عمر: عجبنا منه يسأله ويصدقه... وعندما انصرف قال رسول الله ﷺ لعمر، أتدري من الرجل؟ قال الله ورسوله أعلم.. قال ﷺ: إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم.. وهذا إنما يدل على الأمر موجه إلى الأمة المحمدية من خلال الصحابة الكريم...

2) كانت الأسئلة بترتيب أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم الساعة، وهذا إنما يدل على توجه علمي دقيق لتكوين الشخصية الإيمانية حتى يحصل التوازن للفرد المؤمن ويصبح سعيه نافعا لنفسه ولغيره ولدائرته القريبة والبعيدة وهذا مفاذها:

أ- الإسلام وأركانه الخمس المعروفة: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج للمستطيع، وكلها لها علاقة بتكوين ظاهر الفرد المسلم، والأركان تتعلق بالجوارح الظاهرة، وتعتبر بداية لا بد منها، ولا يعتبر ما بعدها إلا بثبوتها وهي الأساس..

ب- الإيمان وأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.. ولتعميق البحث قصد تحقيق الإيمان بأركانه خصوصا الإيمان بالكتب والرسل حتى يتحقق الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر الذي به وحده يتحقق الإيمان بالقدر خيره وشره..

أما الإيمان بالكتب والرسل (ففي ترتيب الإيمان بهما تنبيه يجب الوقوف عنده لتتضح معانيه، هو الطبيعي أن يكون: الإيمان بالرسل والكتب، لأن بعثة الرسل مقدمة على تبليغ الكتب) إلا في حق رسول الله ﷺ وذلك بناء على قوله تعالى: "ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلمُؤمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ..." لأن رسول الله ﷺ عرف الكتب من خلال القرآن العظيم قال ﷺ "أُعطِيتُ مكانَ التَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ، وأُعطِيتُ مكانَ الزَّبورِ المئين وأُعطِيتُ مكانَ الإنجيلِ المثانيَ وفُضِّلتُ بالمُفصَّلِ"، وعرف الأنبياء والرسل من خلال الاهتداء والإقتداء، فإذا سمعت: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق... فقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم..

فإذا سلكت هذا فاجنح معه إلى مراقي الإيمان باتباع شعبه، فقد ورد عنه ﷺ: "الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبةً، أعلاها قولُ لا إله إلا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ"... (الحديث)، فكيف يرتقي في الإيمان من لم يعرف شعبه، وقد عدّ له ﷺ عددا وبيّن أرقاه من أدناه، وإلى الآن لم تصنف هذه الشعب ولم ترتب من الكتّاب والمدونين حتى تكون منهجا للطالبين...

ومن قال شُعب الإيمان فليفهم أنه تعارضها شعب الكفر، وكلها اجتمعت في بني إسرائيل كما ورد ذلك في كتاب الله المبين، فمن سره البحث فيها فليرجع إليها صريحة فصيحة في الذكر الحكيم، والله الموفق والمعين.. ولعل حديث شعب الإيمان يتقاطع مع حديث الرسول الكريم قال ﷺ: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".. ونود أن تركز أبحاث في هذه المقاربة انطلاقا من آخر الحديث: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي" وهو حقيقة الإيمان (أو بعبارة استوفاء بشروط الإيمان أو سلوك مختلف شعبه) وهو كذلك تجنب شعب الكفر عند النصارى واليهود (وهي سبعون في كل الأحوال) فافهم.. إن كنت تريد أن تؤصل لعلم نفس يرتقي بحقائق الإيمان، ويتوازن بعيدا عن الذل والخذلان..

لا أريد أن أطيل في البحث والضرورة تدعي ذلك والأمر عليه يتوقف في وقت وسم الدين بالطقوس وتفتقت ملكات الناس بالإقبال على هواجس في طبيعة النفس سميت علوم وعلى خواطر وبنات أفكار سميت فهوم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون...

وأخيرا وليس آخرا، فليعلم السائر الفطن على المنهج القويم، أنه لا يستقيم فيه شرط "الإيمان بالقدر خيره وشره" إلا إذا استقام سيره على شعب الإيمان وتوفق في تخطي شعب الكفر والخذلان.. إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذكِرَة، فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا...

ج- الإحسان:

وهنا تبدأ فلاحة السلوك ويظهر للعيان نتاجها وتنهال نعم ملك الملوك وتنضج ثمراتها.. فإذا كان في الإسلام الاستقامة الظاهرية للفرد المسلم ومحيطه، وكان بالإيمان تقويم السلوك الباطني لترسخ أنواره وأسراره، فهذا معناه أن الشخصية تكونت بالإسلام والإيمان، وأدركت حقيقة شاكلتها وفطرتها التي فطرها الله عليها.. فتدخل في ركن الإحسان (ومعناه أن تفعل أحسن.. أو على الأقل تحاول أن تفعل أحسن فيما عملت ومما تعلمت... وفي كل مرة هكذا يكون معتمدا على أركان الإسلام والإيمان، ثم الإبداع الفعلي والحالي في الشاكلة التي بين جنبيك) هذا بكل بساطة هو الإحسان.. وهو الذي أطلق عليه اسم: تصوف..

سمّهِ أنت ما شئت: تقوى.. زهد.. إحسان.. ولن تجد أحسن من هذا الاسم الذي سماه به السلف الصالح: تصوف... ولكن إياك أن تهمله لأنه الركن الثالث من أركان الدين، وهو الذي يرفع إسلام العبد وإيمانه ويرتقي به في سلم الصلاح.. وهو إن شئت سمه واسطة العقد بين صلاح العبد وإصلاحه لمحيطه ودائرته (وهذا ما سنبينه لاحقا بإذن الله) وهذا المقصود الفعلي بالإسلام الذي هو سر اسم الله السلام (ويعني الأمان، وعكسه الحرب والفتن)..

عرف هذا الاسم "تصوف" الركن الثالث من أركان الدين، عندما تفرقت المشارب الدينية في حياة الناس المادية، منهم من تخصص في الركن الأول "الإسلام" وهو علم الفرائض، ومنهم من تخصص في الإيمان وهو علم الأصول والعقيدة والتوحيد... ومن الناس من تخصص في أمور الدنيا المادية، مكتفيا بمظاهر الدين والدود على المنافع الدنيوية، وهنا برزت أحزاب السياسة وفنون الرياسة، وتخصص الناس في التراشق اللغوي والتيهان الفلسفي والمحافظة على الكراسي... فكان من حكمة الله أن يبرز بفضله وجوده من يحافظ على أشراط الدين بما يلائم تجديده للناس.. وكان هذا الوصف "صوفي" تكريما لأهله أو لمن يتوسمون فيه صلاحا في الدين وثباتا على المنهج القويم، وبقي الأمر على هذا الحال طيلة خيرة القرون، لسبب أساسي: أنهم تركوا للناس ما يتنافسون عليه من أمر دنياهم واشتغلوا بما يهمهم من أمر آخرتهم...

عرف "التصوف" من خارجه على يد فقهاء الظاهر كفتنة الجنيد ومحاكمة الحلاج... ولكنها في القرون الأولى كانت تعزى إلى الحكمة في حديث حذيفة بن اليمان: "قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر".. ولكن في القرون الأخيرة وبعدما انتهى جند الظلام من السيطرة على ما ظهر من الدين بعد الهيمنة على ما عمّ من أمور الدنيا، بدأوا التخصص في إيجاد متخصصين كما وصف الرسول الكريم من نفس الحديث: "دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله: صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا..."

فكان ما لا يخفى على عاقل وما التبس على كل غافل، أن يُطعن من باطن الدين على الركن الفاعل في أركان الدين "الإحسان" أو التصوف، فبدّعوه وفسّقوا أهله، ومنهم من كفروه وأخرجوه من الملة... وهم يعلمون تمام العلم صحة قول الرسول الكريم: "إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا".. إذاً لا يجرأ على هذا القول إلا أهله فافهم..

وقع التطاول من أهل الظلام على رسالات المرسلين ونبوءات الأنبياء كما هو مذكور في الذكر الحكيم، وكذلك وقع التطاول على أركان الدين، فوقع الكذب في الحديث كما وقعت الزيادة والنقصان في كتاب الله تعالى لولا فضل الله ورحمته وحفظه لكتابه وسنة رسوله، ووقع التجني في علم الحديث بالوضع وفي علم التوحيد بالحشو والتجسيم، ووقع في كل مفصل من مفاصل الدين، بل وفي دقيق تفاصيل أركانه كالوضوء والصلاة... وكما وقع هذا في أركان الدين الأولى وقع في في الثالث: الإحسان "التصوف" سواء على يد المعادين أو المدّعين، فلا عاقل يقول بإلغاء علم الحديث لأنه حصل فيه الوضع أو علم العقيدة الذي وقع فيه الحشو والتعطيل... فكيف يقبل قول قائل بإزالة علم التصوف لأنه كان فيه أعداء أو أدعياء.. ومن دخل ميدان البحث يجد جنودا مجندة تخصصت في هذا المنحى، بل وأصبحت جهات تحسب على المنابر العلمية ليس لها همّ إلا هذا الباب، بل وتخصصت جامعات ومنحت دكتورات ودبلومات وتبنت جامعات هذا التخصص، بل ودول وجهات... فافهم.

المطلوب وبكل استعجال:

المطلوب وبكل استعجال، وبكل كفاءة ومهنية وتخصص... يجب وضع برنامج لتفعيل هذا الركن من أركان الدين لأنه:

1) جزء لا يتجزأ عن الدين، وكمال الدين لا يكون إلا بكمال أركانه، فكيف يصح وضوء أو صلاة ببتر ركن أو فرض فيهما...؟

2) الإحسان (التصوف) هو امتداد لركني الإسلام والإيمان، فإذا استقام العبد في ظاهره ب"الإسلام" وفي باطنه ب"الإيمان" صح له أن يبدأ السير على المنهج القويم والصراط المستقيم، وأن يستثمر شاكلته بقوله وفعله وحاله فيما ينفعه في نفسه وأسرته ومحيطيه القريب والبعيد... وصح له كذلك أن يربط ما سبق من أركان الدين بما بقي منها (لأنه بقي ركن آخر عليه مدار النفع وسر استدارة الزمان... وهذا سيأتي بيانه).

3) ليس الإحسان (التصوف) هو إحسان كما تريد، ولكنه كما يجب أن يكون.. وعليه فهو علم قائم بذاته متكامل بسلوكه ومقوماته، استمداده من كتاب الله وسنة رسوله (وإن شئت قل: هو زبدة ما سبقه من أركان الدين وخلاصته، وأصل صلب لما يأتي بعده بما يحفظ الله به بيضة الدين وتوازن المسلمين).. إذن هو شرط وجوب، وبذلك فهو علم له أصول (لا يمكن أن يستغنى عنه بحال من الأحوال).. وبما أنه علم رباني فستحيل أن يقوم مقامه غيره من الأيديولوجيات أو علم الأفكار أو علم الاجتماع السياسي او الاجتماعي أو السلوكي...

ثمرة هذا العلم في خير القرون هي التي ارتقت بالنفوس في مختلف العلوم وحققت التوازنات في كل النواحي والمناحي، رغم ضعف الإمكانات وشح الأدوات... لأنها استمدت مناهجها من منهج سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين (ولا يخفى على أحد تاريخه ﷺ ومحيطه وإمكانياته وأعداؤه... وفي المقابل إنجازاته في 23 سنة فقط "فقط فقط".. وهي ملخصة بإقتار فيما يلي:

- الارتقاء من مجتمع بدوي جاهل حافي عاري بدون ثقافة ولا حضارة ولا مدنية ولا تكوين (وبالجوار كانت الفرس في جوار والروم في الثاني وهما من هما...) ارتقى هؤلاء البدو المتخلفون من أسفل سافلين (من يأد البنات ومن تضع الرايات الحمر، والحروب الدائرة لمئات السنين وحتى الكعبة المشرفة في حرمها 360 صنم...) إلى أعلى عليين في هذا الوقت القياسي (23سنة) إلى أرقى ما يمكن أن يصل إليه شعب وظف كل إمكانيات العالم وكل الأيديولوجيات النافعة وسخر كل الأطر الصالحة... ولم يجد عقبة ولا معارضة ولا أعداء... وأعانته الطبيعة والطقس والثروات كلها... في حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والحيوان والسياسة والرياسة وعلم الاجتماع وتكوين الشخصية الحقيقية... وحتى في إدارة شؤون الحرب وتوظيف أوقات السلام... (وقل بعد ذلك ما تشاء.. وأكيد أنك تنسى أشياء).

- كان من المشروط أن يكون هذا مرجعا لكل المثقفين والمؤرخين وعلماء الحضارة والاجتماع (من المسلمين أو غيرهم) لأن هذا ديدن كل دولة وحضارة وبناء سياسي فردي أو كتلي (ولإنجاز القليل جدا من ذلك ينفق ما لا يخطر على بال).. ألا يجدر أن يطرح هذا السؤال: بماذا وصلوا؟ وكيف وصلوا؟ وماذا استعملوا من تقنيات وأيديولوجيات؟؟ وأي علوم هذه؟ وأين تعلموها؟؟؟؟...

- هذا العلم الجليل (الإحسان او التصوف) من شأنه أن يحرر ملكات الإنسان الطبيعية وقدرات ذاته الأصلية، وتحريره من التأثيرات العارضة والمؤثرات المتلفة لشاكلة الإنسان الحقيقية التي بها فقط يمكن للإنسان أن يحقق التواصل بين مكونات ذاته والمكونات المحيطة والتي له بها علاقة وجود واستمرار.. وإن لم يكن إدراك العلم فرض عين (لتخصص الشواكل وتلون الأزمان والأمكان بالمؤثرات) فإن الإيمان به والعمل عليه فرض كفاية (لأن سر التغيير يقتضيه، وكما يقال: ليس كل محجوب عن النظر ينكر ولا كل موجب يقال)..

ولما غاب هذا العلم عن العامة، وتم إقصاء أهله (بكيد المعتدين عليه أو بعبث المدين فيه) منع الناس من أنواره وأسراره، وفتحت أبواب العبث على الناس من الهوس العلمي في "الطاقات" و"الشكرات" وفي علوم النفس المستحدثة وما وراء النفس...

4) الإحسان (التصوف) ركن من أركان الدين يحفظ ما قبله (الإسلام والإيمان) ويؤهل إلى الركن الرابع من أركان الدين الذي هو: علم آخر الزمان أو فقه آخر الزمان (أو كما سماه اليمنيون: "فقه التحولات") وكما يقال: من استقامت بدايته صلحت نهايته..

د- علم آخر الساعة:

أو فقه التحولات كما سماه الإخوة اليمنيون وسموه كذلك "سنة المواقف" أو "فقه التحولات والتغيرات" وهو الركن الرابع من أركان الدين، الذي عين رسول الله ﷺ علاماته كما هو معروف في حديث جبريل قال: " ... فأخبرني عن الساعة " قال ﷺ: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: " فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان"..

فقه آخر الزمان (ونحن دخلنا أوسع أبوابه ونسير في أضيق وأصعب شعابه) وقد لاحت كل علاماته، فهل ولدت الأمة ربتها او ربها؟ كما قال ﷺ وما وراءها من الجيوش المجيشة والأسحار المبرمة والبرامج المحدثة... وكذلك الشطر الثاني (وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) وقد تطاولوا في البنيان وقد انهدمت قيم الإنسان (الإنسان البدوي الذي يعتبر قيمه رأس ماله في دنياه ودينه وعقيدتُه ذروة سنامه في قصده في حياته) وقد اختلت الموازين عند الحفاة العراة بتنافسهم على الدنيا (بالتعالي في البنيان وما يليه) وانسلاخهم من أدمة الرضا والقبول والتسلك بمنهج النبي الرسول (وفيه سر حفظ الله للأمة بدفاع بعضهم بعضا قال تعالى: وَلَولَا دَفعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَّفَسَدَتِ ٱلأَرضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى ٱلعَٰلَمِينَ)... وهذا له شرح خاص قد تناولته في غير هذا المكان أما خلاصته فهي كما يلي:

فقه آخر الزمان أو فقه التحولات ويمكن أن يسمى كذلك: "فقه التغيير وطبع المتغيرات" استشهادا بقوله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم" أو "فقه الميزان بين صلاح وفساد الإنسان" انطلاقا من قوله تعالى: "وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِيزَانَ، أَلَّا تَطغَواْ فِي ٱلمِيزَانِ، وَأَقِيمُواْ ٱلوَزنَ بِٱلقِسطِ وَلَا تُخسِرُواْ ٱلمِيزَانَ"...

فقه التحولات أو المتغيرات أو الميزان عليه مدار كل العلوم وهو الركن الخاتم من أركان الدين، ولا يبدأ فيه إلا بعد صلاح السائر في الركن الثالث "الإحسان" أو التصوف، الذي لا يصح إلا بصلاح الإيمان التي لا يتم إلا بكمال الإسلام... (أكرر هذا لأهميته)..

هذا الركن كان دوما قائما في شرع من سبقنا من الأنبياء والأمم، وكان العمل به دائما، وفيه خلاصة الأعمال في الدنيا وثمرته في الدين، وإلا فما المقصود بقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: "فَقُلتُ ٱستَغفِرُواْ رَبَّكُم إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارا يُرسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيكُم مِّدرَارا وَيُمدِدكُم بِأَموَٰل وَبَنِينَ وَيَجعَل لَّكُم جَنَّٰت وَيَجعَل لَّكُم أَنهَٰرا مَّا لَكُم لَا تَرجُونَ لِلَّهِ وَقَارا وَقَد خَلَقَكُم أَطوَارًا" فما علاقة الاستغفار بغيث الأمطار والبركة في الأموال وصلاح الأولاد والأرض... وما المقصود من قوله تعالى: "فَكُلًّا أَخَذنَا بِذَنبِهِۦۖ فَمِنهُم مَّن أَرسَلنَا عَلَيهِ حَاصِبا وَمِنهُم مَّن أَخَذَتهُ ٱلصَّيحَةُ وَمِنهُم مَّن خَسَفنَا بِهِ ٱلأَرضَ وَمِنهُم مَّن أَغرَقنَا، وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظلِمَهُم وَلَٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ" فما نوع الذنوب الذي يوجب الحاصب وما الذي يوجب الصيحة والغرق؟؟...

هذا تخصص الركن الرابع من أركان الدين، وهو الذي يوجه "المجدد في الدين" على رأس المائة سنة، على ضوء الاختلالات السلوكية في الأمة والتي عليها يكون التجديد، وبه ترمم الشاكلة حتى يصح إحسانها ويتحقق التوازن بها.. فإن لم يكن هذا جدير باهتمام العلماء والقائمين، ويكن محط اهتمام الجامعات والمثقفين، والمختبرات ومراكز والباحثين.. فما هو المهم؟ وما أهمية البحث العلمي وما المقصود به في الأصل؟... وإن يكن هذا في ديننا وفي كتاب ربنا وفي سنة رسولنا فلا حاجة لنا بدين ناقص.. يفتقر إلى تنظير المنظرين ولغو العابثين من الإنس والجن والشياطين...

يأيها القائمون على الأمر.. يأيها العقلاء والصالحون.. أنقذوا ما يمكن إنقاذه، فالأمر جلل.. أنقذوا ما تبقى قبل أن تعم البلوى ويؤخذ كلا بذنبه، فإني سمعت عمن لا ينطق عن الهوى: "بَادرُوا بالأعْمَالِ فِتَنًا كقِطَعِ الليلِ المظْلِمِ، يُصْبحُ الرَّجُلُ مؤمنًا ويُمْسِي كافرًا ويُمْسِي مؤمنًا ويُصْبحُ كافرًا، يبيعُ دينَه بعَرَضٍ مِنَ الدُّنِيا" وقال ﷺ: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.. وفي رواية: لا إله إلا الله...

يأيها القائمون على الدين، هذا الركن الرابع هو "شرط صحة ووجوب وكمال" في الدين، ورد فيه عن الرسول الكريم ﷺ أزيد من ألف حديث، لها فهم مخصص، ويلزمه فقه مخصص وتطبيق مخصص.. وقد أفاض العلماء والوعاظ في أحداثه "الأدبية" بما يكفي مشكورين، خصوصا في فتن ياجوج وماجوج والمسيح عليه السلام وقتال اليهود وفتنة الدجال... وقد تطبع المسلمون علماء وعموم بالاكتفاء بسرد القصص وتكرارها والاستمتاع بسردها وسماعها والتأثر بذلك (تماما كما كانت تسرد قصص ذو اليزن في القدم أو عنتر وعبلة... أو قصص الجدة للذئب والقنفذ) والحاصل أنها إن لم تكن عبر من القول تُنهض إلى صحيح الفعل والثبات عليه والقصد فيه فإنها تبقى قول بغير فعل وربنا سبحانه يقول: "أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ، كَبُرَ مَقتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفعَلُونَ" والحكمة تقول: الرجاء ما قارنه عمل، و إلا فهو أمنية.. وكان سفيان الثوري يدخل على رابعة في خلوتها الصحراوية، وعندما تقول له ما يستنهظه يقول: وا حزناه.. كانت تقول له بل قل: وا قلة حزناه، فلو كان حزنك صادقا لم يتهيأ لك أن تتنفس..

وقد يصعب فهم هذا القول، أو ربما يتهيأ للمجتهد أن يستنبط الأحكام على أدبية النصوص أو على ما ظهر منها، والأمر أعمق من ذلك، لأنه في آخر الزمان الذي تشتد فيه الأحوال وتعمى فيها الأبصار وتصم الآذان (وهذه كلها علل وأعراض مرضية ذكرت نصّا في كتاب الله، ولم تطرح إلى الآن على موائد البحث العلمي وهي معضلات في الفهم الصحيح للدين، وسيأتي التطرق لها بحول الله) "قلت يجب فهم يستمد من أصول الحقيقة وفروع الشريعة، لأنه الاجتهاد مع وجود النص مضيعة للنص" ولما كان فقه آخر الزمان مخصص، فهو لا تغيب فيه للنصوص بل هو تأطير قبلي وتسييج بعدي لفهم النص وتطبيقه على الوجه المطلوب، وبالمثال يتضح المقال وهو كما يلي:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصب المحافظة على سلامة الأمة وعنصر المراقبة والتغيير فيها قال ربنا: "كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِٱلمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِٱللَّهِ".. وقد أفاض العلماء في الموضوع بما يكفي، فقط تجب الإشارة إلى بعض الرقائق التي تتعلق بموضعنا "فقه آخر الزمن"، ذلك أن الأمر بالمعروف (يجب أن يكون بالمعروف) والنهي عن المنكر (لا يجب أن يكون بالمنكر) كما أفاد علماؤنا، لكن الأمر فيه وجهان:

- وجه يعرفه العموم والعوام كالصلاة والصيام والكذب والغش والزنا... والأمر به أو النهي عنه فرض عين، لكن بضوابط (كما سلف ذكره)، ومشروط على الآمر أو الناهي أن يتخلق بأنوار الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وإلا يتحول أمره إلى زيادة العصيان وربما نهيه إلى جلب الخزي والخذلان.. وإن كان هذا مع أقرب الأقربين فليتأدب صاحبه مع أنوار سيد الأولين والآخرين..

- وجه ثاني يعرفه المتخصصون، فلا يجب تخطيهم، وهم العلماء والفقهاء وأولوا الأمر، فلا بد للآمر أو الناهي أن يكون متأكدا مما يقول وعالما بالنازلة وحكم الله فيها (ولا يكون شذوذه لمذهب على مذهب أو لاختلاف العلماء، وقد وقع شرخ كبير في الأمة وبين المسلمين بهذا السبب) فليحتط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من هذه المزالق والمهالك.

- الوجه الثالث: هو مقصدنا في هذا الباب (الذي هو الركن الرابع من أركان الدين)، ذلك أننا نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخلو منه منبر، ولا قناة (ولا في التواصل الاجتماعي، ولا يخلو من كلام رجل في أسرته أو في إدارته أو في مجتمعه... حتى أصبح "في كثير من الأحيان" كلاما ثقيلا أو "كأنه لغو حديث" أو ربما تجد من يرده عليك وأحيانا بقوة وكأنك أمرت بمنكر أو نهيت عن معروف.. فما هو السبب؟؟ وإلى ماذا نعزو هذا المصاب الجلل؟؟

إذا فتحنا باب السؤال.. فإننا سنجد بنات أفكار، والدين في غنى عنها وربنا يقول: " ٱليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم..." فمتى كان الدين ناقصا فنتممه باقتراحات أو معطلا فنرممه باجتهادات، ومن كانت هذه نيته في الدين وفي كتاب رب العالمين وفي رسالة سيد الأولين والآخرين، فليجدد عقيدته في الشهادة قبل أن يدخل إلى أركان الإسلام لكي لا نقول الإيمان أو الإحسان أو ما بعده..

حيثيات الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له محطة إرسال (وهو ما توفرت فيه الشروط السالفة الذكر) وله كذلك محطة استقبال وهو المأمور أو المنهي، فيجب أن يكون سليم العقل والفهم ليفهمه ويعقله أو يرفضه (إن كان به كافرا أو به جاحدا)، ولكن هناك من يكون غير مؤهل لفهم الأمر والنهي بعلة في فهمه (وأصبح الطب متقدم لمعرفة هذا والإشهاد به إلا لمن تعمد نكرانه).. ورسول الله يقول: "رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ" (وقد تكون إصابة التعقل عند المجنون جزئية أو كلية وقد تكون في قلة الفهم، وهذا ما نبينه أنواع إصابات العوارض الشيطانية للعقل أو للقلب أو للجسد، فليرجع إليه من أراد الاطلاع على هذا).. وربنا سبحانه وتعالى يقول: "وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرا مِّنَ ٱلجِنِّ وَٱلإِنسِ، لَهُم قُلُوب لَّا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُنٞ لَّا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم ءَاذَان لَّا يَسمَعُونَ بِهَآ أُوْلَٰئِكَ كَٱلأَنعَٰمِ بَل هُم أَضَلُّ، أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلغَٰفِلُونَ" وربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: "أَفَلَم يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرضِ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوب يَعقِلُونَ بِهَا أَو ءَاذَان يَسمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعمَى ٱلأَبصَٰرُ وَلَٰكِن تَعمَى ٱلقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ"... وهذه ليست إشارات قرآنية بل توجيهات في كتاب الله يجب أن تعتمد ذلك أن:

- حقيقة التفقه تكون بالقلب "لَهُم قُلُوب لَّا يَفقَهُونَ بِهَا" ولا يكون بجمع المعلومات ولا بالذكاء الاصطناعي..

- حقيقة التعقل كذلك محطها القلب وليس العقل " فَتَكُونَ لَهُم قُلُوب يَعقِلُونَ بِهَا" إذن المناهج الفكرية أو الأيديولوجيات المادية لا تؤهل العقل البشري لتحليل عقلاني يتناسب مع طموح الإنسان وما ينفعه لما خلق له وما خلق من أجله...

- السمع والبصر وهما أهم الحواس الظاهرة، وعليهما يعتمد نقل المعلومات "الصحيحة" إلى العقل التي يحللها على ضوء توجهات القلب "السليمة" (لعل الجملة تحمل تعقيدات علمية، لكن يجب أن تكون محط اهتمام المتخصصين الذين يطمحون في تكوين شخصية حقيقية تطير بجناحي الإيمان والإتقان، وتلك هي: الشاكلة)...

وعندما يتوفر الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في الإلقاء، ويتعوق مستقبله بعلة في سمعه أو بصره، يجب الاهتمام بإصلاح ما يجب إصلاحه في معوقات الاستقبال التي هي السمع والبصر، حتى تفهم صلاحية الأمر ونفعه وفساد النهي وضرره... وفي ذلك لا تنفع بنات أفكار (كما سلف ذكره) ولكن يجب البحث في "دستور الهداية والصلاح" لأن الخروج عن فرع النص خروج عن أصله (وسبق ذكر أن الدين كامل والنعمة تامة إن صلح الإسلام)..

وللتذكير: أنه لا يوجد حل واحد (بل حلول متعددة تلائم كل المجتهدين وكل أصناف المتضررين) ولذلك سميت الأنوار "نورا" لأن الدخول في نور يمكنك من النور الموالي برحمة الله، أما الظلمات فظلمات متعددة كل منها له حد وفصل وعوارض، قال ربنا: "ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَولِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ، أُوْلَٰئِكَ أَصحَٰبُ ٱلنَّارِ هُم فِيهَا خَٰلِدُونَ".. إذن أي نور استنرت به ينور طريقك (بأنوار متفاوتة حسب استنباط النور، ولكن التنوير يتحصل) وهذا منهج للاستنباط أو نموذج نوراني من حديث رسول الله ﷺ وهو كما يلي:

نص الجواب:

أو الحل.. (والحلول كثيرة كما سلف ذكره وهذه واحدة) ثبت عن رسول الله ﷺ قوله: " وَإِذَا رَأَيْتَ هَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأَيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَذَرْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ" وفي رواية: فعليك بخويصة نفسك.. وفي رواية ودنيا مؤثرة... وقد أفاد العلماء والشراح ببعض الوجوه من المعاني، ولكن من نظر مليا يجد أن الحديث يعنينا في موضوعنا، وتقديره:

وأنت تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، وقابلك (في ابنك أو بنتك أو أخوك أو أحد من المسلمين) هذه الأمراض والأعراض جزئية أو كلية: هوى متبع، أو شحا مطاعا، أو دنيا مؤثرة، أو إعجاب ذي رأي برأيه، فإنه طبعا لا تنهضه إلى الله موعظة ولا تؤثر فيه تذكرك، لتمكن هذه العوارض منه، ومشروط أن تطمس سمعه وتعمي بصره فيخونه تحليله العقلي فيرفض بدل القبول أو يقبل بدل الإعراض... والمطلوب: أن الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر اعتبار هذه العوارض، وأول ما يعمل عليه هو إزالتها، وإن كان أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فإنه يجب أن يكون السبق فيه بمعالجة الهوى المتبع أو الدنيا المؤثرة أو الإعجاب بالنفس...

هذا هو الجواب.. وهذا "البروتوكول" الطبي المتبع لكل الأعراض والأمراض، ومن العبث أن يُقبل الطبيب على التدخل في العلة وإهمال الأسباب والمسببات (وللأسف هذا ما يحدث في الطب العرضي).. ويحدث معنا كذلك في خلق المناهج وابتكار الحلول وتسييس التوجهات بتبني ما يجب أن يستأنس به (على الأكثر) مما يفرضه الغرب وتهميش وتركين والإعراض أحيانا عما ورد فيه نص ثابت واضح قطعي الدلالة من كتاب الله وسنة رسول الله بدعوى: هذه علوم دنيوية وحديث" أنتم أعلم بشؤون دنياكم"...

خلاصة القول:

هذا المنهج الاجتهادي الذي يجب أن يدخل في مجال البحث العلمي في جامعاتنا، بدل هذه الترهات والمهازل، وليس فقط في"مادة التصوف" بل في علم الاجتماع التخصصي وعلم النفس التجريبي... أو في مادة يجب أن تنشأ (وهي غير موجودة إلى الآن رغم بساطة اسمها ودلالات أهدافها) وهي: علم الأسرة، أو فقه المعاشرة... أو أكاديمية تهييء الأجيال.. أو اوراش تكوين أجيال المستقبل!!! (لا أعتذر عن هذه المصطلحات، ولكن كما يقال: اللحم إذا نتن لا يحمله إلا أهله).

لعلي أطلت في مادة: "الشاكلة" ولتشعبها اضطررت إلى فتح أكبر عدد من الأبواب التي تستوجب استقطاب الهمم العالية والأذواق السليمة والأقلام النظيفة حتى نزيل هذه الحواجز الظلمانية التي تعمد أعداء الدين إنشاءها في غفلة رجال الدين وبتهميش المجتهدين في المنهج القويم وهي كما يلي:

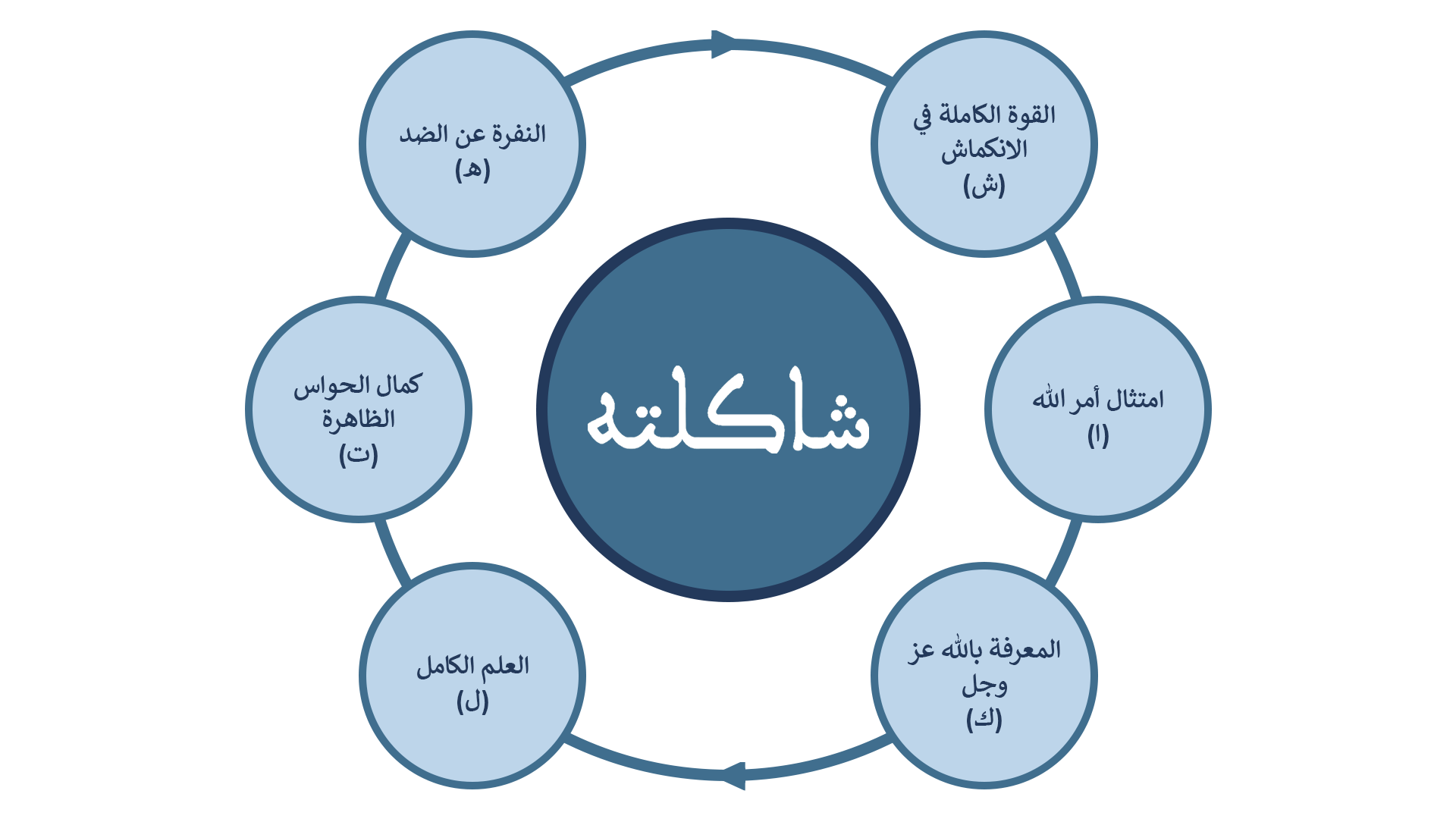

وردت كلمة "شاكلة" في سياق واحد من آية دالة في كتاب الله تعالى: "قُل كُلّ يَعمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن هُوَ أَهدَىٰ سَبِيلا" وقد أفاد المفسرون في المعاني (وسبقت الإشارة إلى أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليها نبني ما يأتي من القول) وكذلك بما يتلوها من الآية في قوله تعالى: "فَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن هُوَ أَهدَىٰ سَبِيلا".. إذن هو العمل على نيات الناس وفصائلهم وإمكانياتهم، فالأمر إذن يتعلق بأصل الخلقة وما أتاها الله وما أقدرها عليه (يعني أصل الشاكلة وليس انحراف الشاكلة) وكذلك سبق القول على فصائل الدم وتصنيف أولوا العزم وسيأتي الكلام على استخلاف أصناف الناس على أصناف الأنبياء وهم الأبدال...

فأصل الشاكلة، أو كيف الرجوع إليها أو كيفية الاحتفاظ عليها معزو إلى معرفة أنوار حروف الكلمة كما وردت أو على الأقل أسها، فلنحاول معا تحليل هذا السلوك الحرفي على الشخصية ولنخيل ما يمكن أن ينتج عنه وهو كما يلي:

أما مناقشة هذه المادة فيلزمها أخذ نفس رباني مع تزكيته بالصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فنقول:

قال ربنا: "لَقَد خَلَقنَا ٱلإِنسَٰنَ فِي أَحسَنِ تَقوِيم" وهناك فرق بين "تقويم حسن" و"أحسن تقويم" (فمن خطر بباله أن يكون تقويمه بديلا أو معدلا أو مكملا لتقويم الخالق فقد تبوأ لنفسه مقعدا راسخا في الجهل) وربنا سبحانه وتعالى يقول: "يَٰأَيُّهَا ٱلإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلكَرِيمِ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَة مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ" (وفي سياق موضوعنا) كيف تغتر أيها الإنسان بعلمك أمام علم ربك أو فهمك أمام رحمة ربك.. أو شيطانك أمام قدرة ربك "الكريم" (وما فتح لك إلا باب كرمه وجوده) الذي خلقك ولم تك شيئا ثم سواك (كما قال صاحب سورة الكهف): "أَكَفَرتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب ثُمَّ مِن نُّطفَة ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلا"... وأترك تعميق البحث لشبابنا الذين تعقد عليهم آمالنا وعلى الأساتذة الكرام الموجهين، حتى يكون البحث العلمي موافقا لما ينفع ويرفع..

أما من نظر إلى الصورة الناطقة بأنوار حروف كلمة "شاكلته" كما وردت في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، فإننا نرى غير ما يرى ونلاحظ: إما غلطا تربويا فادحا أو هذا التحليل (أو بالأحرى هذه التعاليم المقررة للتربية فيها مخططات تخريبية بنيت بحنكة ودهاء شيطاني من شأنه تخلخل البنية الطبيعية للطفل "شاكلة الطفل الأصلية) وهذه بعض البيانات أسأل الله أن يحلل عقدة من لساني (وقلمي) يفقهوا قولي، ويجعل لي وزيرا من أهلي (حبه وحب نبيه ومنهجه ومحجته... هو حسبي وعليه يتوكل المتوكلون).

هذه التعاليم النورانية في هذه الكلمة العظيمة "شاكلته" أو على الأس شاكلة، من شأنها إن احترمت سلوكيا تحافظ على شاكلة العبد (والمقصود بها: الفطرة) قال ربنا: "فَأَقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗا، فِطرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيهَا".. فالفطرة التي فطر الله الناس عليها وحدها يصح بها إقامة الوجه للدين بالحنفية وهي على التوالي كما يلي:

ش: الشين لها من الأنوار: القوة الكاملة في الانكماش، ومعناها الاحتياط كله على عدم إدخال ما من شأنه تلويث عناصر الفطرة التي فطر الله العبد عليها (وهي مؤهلات الاستقرار فيه)، ولكي نتقرب من الفهم أكثر: ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام وأدخله الجنة بفضله وعلمه الأسماء كلها من بحر علمه وخلق منه زوجه... ولكي يحفظ له ذلك دله على عدم موجود وهو له حسود وحقول قال ربنا: "وَقُلنَا يَٰادَمُ ٱسكُن أَنتَ وَزَوجُكَ ٱلجَنَّةَ وَكُلَا مِنهَا رَغَدًا حَيثُ شِئتُمَا وَلَا تَقرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ" فسكون الجنة طبع الفطرة وشاكلة الأصل و"لا تقربا الشجرة" كان مطلوب معها القوة الكاملة في الانكماش... ويقول ربنا: "يَٰادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوّلَّكَ وَلِزَوجِكَ فَلَا يُخرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلجَنَّةِ فَتَشقَىٰ" فالوجود في الجنة (جنة لا تحتاج زراعة ولا فلاحة ولا صيانة...) هو طبع شاكلة الأصل ومستحق الفطرة بالطبع، والخروج منها موقوف على من يلتزم بنور حرف الشين.. ويقول ربنا: "ٰ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلأَرضِ حَلَٰلا طَيِّبا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيطَٰنِ إِنَّهُۥ لَكُم عَدُوّ مُّبِينٌ" فوجود الحلال الطيب من شاكلة الفطرة، واتباع خطوات الشيطان موجب لمنعها وزوالها، وقال ربنا: "أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَٰبَنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعبُدُواْ ٱلشَّيطَٰنَ، إِنَّهُۥ لَكُم عَدُوّمُّبِينوَأَنِ ٱعبُدُونِي، هَٰذَا صِرَٰط مُّستَقِيم" فعبادة الشيطان مشروط أن يستعمل معها نور الشين (القوة الكاملة في الانكماش) لأنها فاتحة أبواب العدو المبين، لكي تبقى باب عبادة الرحمن الرحيم مفتوحة ومشرعة وهي وحدها مؤهلة لإتباع الصراط المستقيم... فتأمل هذا جيدا، وهي كما يقول الفقهاء في التخلية والتحلية، فلا يستقيم التحلي بما يصلح دون التخلي عما يعيق ويفسد، أو كما يقول نساؤنا: لا يكون حمر الشفاه مع إفرازات الأنف المزكوم (العكار فوق الخنونة) (فافهم)

ومن فهم هذا النور "نور الشين" الذي تستهل به كلمة "شاكلة" يفهم معه سر التخلي عن المعوقات فقط حتى يمكن للمعلومة الصحيحة والسليمة أن تأخذ مكانها، ومن فهم هذا يفهم كيف يكون التعامل مع الأب والأم والمعلم لكي يستعف العبد التعامل مع أمر الله كما هو وأمر رسول الله ﷺ كما هو، دون زيادة تفسده أو نقصان ينتابه... ومن فهم هذا فليلق نظرة على الأيديولوجيات الجديدة التي فرضت على أجهزة التعليم وكذلك على سلوك الآباء والأمهات، وكذلك في في كل الوسائل السمعية البصرية ابتداء من ألعاب الأطفال مرورا باللعب والعبث في الشوارع أو الأندية ووصولا إلى الجامعات... والمصيبة كل المصيبة أن الآباء والأمهات والأنظمة التعليمية أصبحت مقتنعة بكل ما يملوه عليها... فضاع هذا النور في البداية، إذن كل ما يأتي بعده يكون محكوم عليه بالنقص، ويكفي قول الإمام أحمد عندما شكى سوء حفظه إلى شيخه وكيع وأنشد يقول:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال لي إن علم الله نـــــور ونور الله لا يهدى لعاصـي

ولنتابع ما بقي من أنوار في هذه الكلمة "شاكلة"

ا: الألف: له امتثال أمر الله تعالى.. وهو جلي في قوله تعالى: يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّواْ عَنهُ وَأَنتُم تَسمَعُونَ، وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعنَا وَهُم لَا يَسمَعُونَ، وقال ربنا: وَقَالُواْ سَمِعنَا وَأَطَعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ ٱلمَصِيرُ.. فاتباع أمر الله مشروط بالإيمان به ومقرون بإسبال نعمته ومشروط بالتخلي عما يعيد كل ذلك، وذلك سر كلمة التوحيد " لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ " فلا إثبات للألوهية الحقة دون نفي آلهات الهوى وربنا سبحانه يقول: "أَرَءَيتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيهِ وَكِيلًا"، فنفي الأضرار مشروط لإثبات الأسرار وتنظيف الأسرجة مطلوب لشروق الأنوار.. وهكذا في إثبات الشاكلة والمحافظة على الفطرة..

ك: الكاف: لها المعرفة بالله عز وجل.. ويأتي بعد نور الشين (القوة الكاملة في الانكماش عن اتباع الهوى والسقوط في البلوى) وامتثال أمر الله فيما أمر واتباعه والانتهاء عما نهى عنه، يشترط أن نعرف مع نتعامل، ومن هو خالقنا وربنا ومن بيده أمرنا ولا يخفى عنه شيء منا... فالمعرفة به سبحانه شرط لكمال الأعمال والرقي بالأحوال قال ربنا: "ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلعَٰلَمِينَ هُوَ ٱلحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدعُوهُ مُخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ، ٱلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ" ويقول ربنا: "قُل يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُم، لِلَّذِينَ أَحسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَة" ويقول سبحانه وتعالى محذرا: " ٱستَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَوم لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّه مَا لَكُم مِّن مَّلجَإ يَومَئِذ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِير... فمن عرف الله صح إيمانه به واستقام سيره إليه (فافهم سر الشاكلة).

ل: اللام: له العلم الكامل.. وقد يعجب الذي يعرب الكلمة على أنوار الحروف من أن العلم بالدين يأتي في المرتبة الثالثة، ولكن المتأمل يرى أن العلم نور يجب أن تنظف له الأواني (الحواس الظاهرة) حتى تحصل به المعاني (ويرسخ في الحواس الباطنة) وإلا فما الفائدة من علم يقال ولا يطبق، أو ما الفائدة من علم لم تطلب به حقائقه ولم تخر في أخاديده رقائقه..

ة: ولها حكم الهاء.. ولها من الأنوار النفرة عن الضد.. ومعناها أن صاحب الفطرة السليمة أو الشاكلة الأصيلة يجب أن يصونها ويحفظها من كل ما يخل بسلامتها وتلويث مقدراتها في تحصيل التوازن للإنسان وحسن الاختيار في القرار قال ربنا: "فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنهُ نَذِير مُّبِين" وقال ربنا: "وَمَن يَدعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ إِنَّهُۥ لَا يُفلِحُ

ٱلكَٰفِرُونَ" فالنفرة عن الضد هي النفرة إلى الحق بالحق في الحق...

خلاصة القول على الشاكلة:

باختصار شديد، والشاكلة (أو طبعها الأصلي أو الفطرة الربانية) هي الحالة الطبيعية في الإنسان التي توازن بين الذات والروح، وبها فقط يمكن للنفس أن تتحرر من كل ما يعيقها في أخذ القرار السليم أو قبوله عند القضاء أو التعامل معه بما يجب عند الاقتضاء، فمن سره أن يتكلم عن الحرية فهذه حقيقتها، وإلا متى كانت تسمى "الحرية" والنفس مجبرة بضغوط سوء الاختيار بتلوث قنواتها من صم الآذان وطمس الأعين الأبصار، أو تكدس المعلومات المغلوطة في العقل... ومن نظر مليا إلى ما يحاك بالفرد والأسرة والجماعات والمجتمعات في موضوع "الحريات المزعومة" والحقوق عند النساء، والعقوق عند الأطفال في امتثال أمر الآباء... وقل ما ترى أيها الأب أو الأم أو المشاهد من قريب أو بعيد لكي لا نقول العلماء أو الفقهاء أو علماء الاجتماع أو الذين يسوسون سلوك الناس لوجود مخرجات من سور هذه الطباع... وقد نظّرت لذلك مؤسسات دولية، وأطّرته ببرامج ومختصين، وسيجته بقوانين... من لم يطبقها سمي مارقا ومن لم يلتزم بها اعتبر للقانون الدولي خارقا.. ومُنع توليهم وتعرض لنقمتهم.. " يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱليَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ أَولِيَآءَ، بَعضُهُم أَولِيَآءُ بَعض، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُۥ مِنهُم"...

وليت الأمر اقتصر على ذلك فحسب، بل طال أصول التخصص، وأغدقت الدبلومات ومنحت الشهادات العليا لكل صنع ثغرة ليساوي في الخلقة والمهمة بين الذكر والأنثى وربنا يقول: "وَلَيسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلأُنثَىٰ" وحملوا للأنثى ما ليس لها بمهمة وقالوا لها أنت منتجة وقوامة وربنا يقول: " ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُم عَلَىٰ بَعض..." وأخرجوهن من بيوتهن من غير سبب ولا ضرورة وربنا يقول: " لَا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخرُجنَ إِلَّآ أَن يَأتِينَ بِفَٰحِشَة مُّبَيِّنَة"... وضاعت همة الأمهات وضاعت مهمة الأمومة، وضاعت قوامة الرجال وقتلت معها الرجولة... وضاع الأطفال... وبضياعهم ضاع مستقبل الدول.. وأصبح الأمر كما ترى!

فيا أيها الذين امتهنوا المعارضة، هذا باب للمعارضة على الحق، عارضوا الباطل وتمردوا عليه وانفروا منه ودلوا الناس على شواكلهم فلن يستقيم أمر الأمة بغير ما خلقها الله من أجله وما هيأها له وأقامها به، غيِّروا ما يجب أن يتغير لكل ما غيروا بالباطل في شواكلكم لعل الله يغير ما بأنفسكم "إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم" فما تغير من نعم الله علينا فلأننا غيرنا أصول هذه النعم في الأقوال والأفعال والأحوال قال ربنا:"ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَم يَكُ مُغَيِّرا نِّعمَةً أَنعَمَهَا عَلَىٰ قَومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم".

فالمطلوب من الذين أقامهم الله على منهج الدين علماء أو متعلمين، ومن الذين انتدبتهم الأمة على القيام على شؤونها ملوك وحكام ووزراء ومسؤولين، وجميع من أقامه الله راع ومسؤول عن أسرته أو محيطه أو زمرة أصدقائه أو أقربائه.. اعلموا أنه لا يستقيم الأمر فيما تريدون ممن ترعون وتحبون إلا إذا وافق ما أراده الله منهم، فلا تخالفوا فتختلفوا ولا تتبعوا الأهواء فتنحرفوا فقد قال رسول الله ﷺ "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

فلا ضير أن يجنح مثقفونا إلى هذه الأنوار (مع ما تعلموا في جامعات التخصص) ولا ضير أن يطبقوها على أنفسهم وعلى أحب أقربائهم (حتى لا يقال أنهم متخلفون أو يكونوا مهددين بسلب رخصهم) ... والكل يعلم أن قطبية العالم تتغير، فلم تعد تلك الهيمنة المسيطرة، وقد بدأت بعض الجهات تفرض وجودها وتدلي بشروطها (في كل شيء كما لا يخفى) فإن لم يكن هذا الوقت الذي هيأته الأقدار كفيلا بإظهار هذه الأنوار، على يد مسؤولينا فليعلموا يقينا أن الأقدار كفيلة بتغييرهم حتى يتم التغيير...

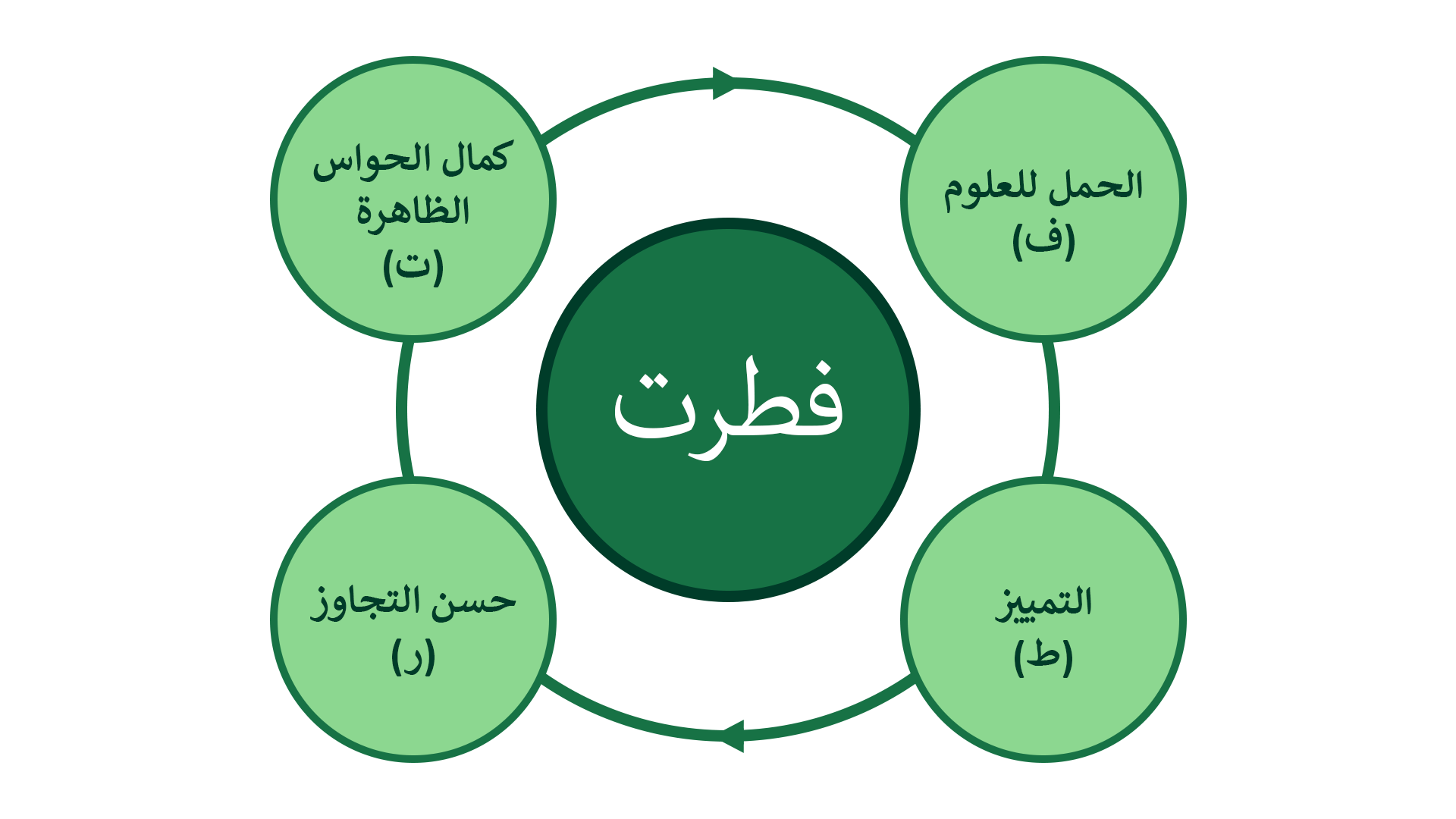

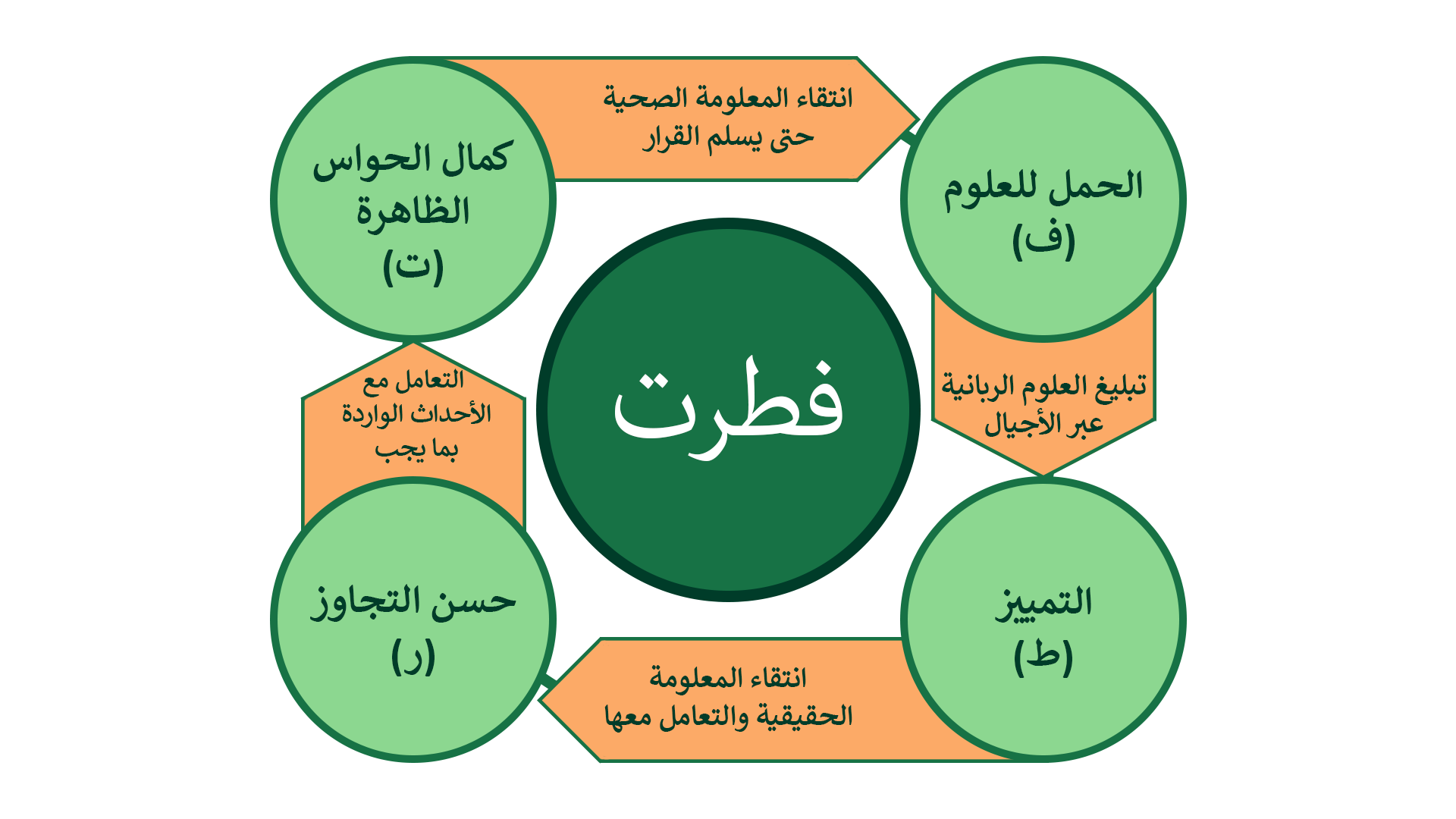

وقبل الانتهاء من هذه الفقرة (وأترك بسط معانيها للمهتمين من شبابنا ومتخصصينا) أرى ضرورة إعراب كلمة "فطرة" لقرب المعاني بينهما ووقوف اكتمال معاني إحداها على فهم معاني الأخرى فأقول وبالله التوفيق:

جاءت الكلمة في كتاب الله بجذور متعددة وفي كل مرة يجب التعامل معها بما يليق من تكوينها على مستوى التعبير الرباني (ولا تكفي مراجعة القواميس العربية) ومن بحث يجد قوله تعالى: "فَأَقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفا، فِطرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيهَا، لَا تَبدِيلَ لِخَلقِ ٱللَّهِ" وجاءت كلمة: "فِطرَتَ" بالتاء المبسوطة لضرورة معناها التكويني وهي كما يأتي في الصورة التالية:

فكلمة "فِطرت" كما وردت في الآية الشريفة هي التي فطر الله الناس عليها، وهي إن شئت قلت تلك الصبغة الخلقية التي تساوى فيها خلق الله من حيث الخلقة، ولذلك يقول ربنا: "لَا تَبدِيلَ لِخَلقِ ٱللَّهِ".. فأي تبديل أو تغيير حصل فهو بتبديل وتغيير الإنسان ما فطره الله عليه.. فالفطرة بهذا المعنى هي أصل الخلقة في كمال صنعها وإتقان خلقتها، وهي التي يستقيم إقامة الدين بها ولذلك جاء في مستهل الآية العظيمة: "فَأَقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفا، فِطرَتَ ٱللَّهِ..." وهذا بسط خفيف للمعاني النورانية:

ف: الفاء لها الحمل للعلوم، وهذا نور جليل في الفطرة الربانية، ومعناه حمل العلم الرباني عبر الأجيال وتبليغه الناس على الحقيقة الربانية لأنه حق كل مخلوق وهو أصل الأرزاق المعرفية، وهي مهمة الأنبياء والرسل ومن كان على دربهم ومنهجهم من الأولياء والصالحين ومن اقبس من أنوارهم من الآباء والمعلمين... قال تعالى: "۞يَٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغ مَآ أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ، وَإِن لَّم تَفعَل فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَهُۥ..." فالعلم الرباني للمحافظة على الفطرة الربانية حق كل مخلوق..

فإذا نظرنا إلى أصل الخلقة البشرية نجد أن الحق سبحانه علم آدم قال ربنا: " وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَسمَآءَ كُلَّهَا..." (بدون طلب من أبينا آدم وبدون تكلف منه) وذلك أن خلقته كانت كاملة (على الفطرة التي خلقه الله عليها) فاقتضت استقبال علم الله بجبلتها الفطرية التي هي " ٱلأَسمَآءَ كُلَّهَا ".. ولمن سأل: ما هو الفرق بين أبينا آدم في استقبال العلم ونحن؟ نقول له: في الفرق بين خلقة آدم عليه السلام كاملا بأمر الله تعالى، أما نحن بني البشر فخلقتنا من ضعف الصغر فلزمه تكوين وتلقين وتحصين، وإنما الخلل اعترى هذه المراحل (فافهم).. أما في ذرية آدم من جهة نور "الحمل للعلوم"، (مع الأنوار الأخرى طبعا) فإنها كلما اندرست في عهد من العهود السابقة فإن العليم الحكيم يبعث للأمة نبيا أو رسولا يجدد لهم أمر دينهم (ليضمن وجودهم ويتأكد استمرارهم) وربنا يؤكد ذلك في قوله سبحانه: " وَمَا خَلَقتُ ٱلجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ" فالقطب هو العبودية لله وحده، ومصالح الحياة حوله تدور كل حسب موقعه في ثبات أو اضطراب... حتى ختم الله مسيرة النبوة والرسالة بخاتمها سيدنا محمد ﷺ الذي أكمل الله به الدين وأتم به كل النعم قال ربنا: "ٱليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسلَٰمَ دِينا"...

وأما الثبات التام حول قطب العبودية فموقوف على نهل العلوم الموقوفة على التقوى قال ربنا: "وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيم"، فنور تبليغ العلوم يعني حملها "ف" تتوقف عليه استدامة الحياة (في كلمة واحدة) قال ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله" وفي رواية "الله الله" (فافهم)..

هذا العلم الرباني الذي هو بمثابة الهواء للحياة، وهو حق من الله لكل مخلوق قال ربنا: "يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغ مَآ أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ، وَإِن لَّم تَفعَل فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَهُۥ" فتبليغ الناس ما أنزل الله إليهم ضرورة استقرار وضمانه يتوقف عليها وهذا ما يجب أن يفهم ويعلم.. فإذا رأيت ما يحاك بأبنائنا وفي ديننا وبين علمائنا في تفريغ المعلومة من فحواها الرباني والخبر من روحه المعنوية.. ومن قارن بين ما يروج على جميع أصعدة التبليغ وما يحصل للناس في مناحي حياتهم يفهم حقيقة النور...

ف"الفطرت" (ويجب أن تكتب هكذا) موقوفة على أول نور لها من الله الذي فطرها به وهو الحمل للعلوم، التي يستحيل على العبد كيف ما كانت فطنته وأيا كانت ثقافته أن يأتي بمثلها أو يهدي إلى خير منها... "ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم، لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خَٰلِقُ كُلِّ شَيءٖ فَٱعبُدُوهُ" " ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلمُلكُ، وَٱلَّذِينَ تَدعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَملِكُونَ مِن قِطمِيرٍ إِن تَدعُوهُم لَا يَسمَعُواْ دُعَآءَكُم وَلَو سَمِعُواْ مَا ٱستَجَابُواْ لَكُم، وَيَومَ ٱلقِيَٰمَةِ يَكفُرُونَ بِشِركِكُم، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثلُ خَبِير"...

ط: الطاء: لها من الأنوار: التمييز.. التمييز مصدره العقل، وفعله يكون في كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال، وسره يكون في انتقاء الأفضل، فالتمييز هنا المقصود به فرز الفعل الصالح عن غيره المخل بطبيعة الفطرة وشاكلة الأصل.. و نوره أن تتأدب مع خلقة الله الذي خلقها في أحسن تقويم فيما يتعلق بتكليفك (التمييز في الأفعال)، وأصل الفعل في اللغة من ماز يميز ميزا، بمعنى فرز الشيء عن غيره وعزله عن غير أصله، وميز الخبيث من الطيب سنة أصلية وكونية، ولا يكتمل الطيب إلا بميز الخبيث منه قال ربنا: "لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجعَلَ ٱلخَبِيثَ بَعضَهُۥ عَلَىٰ بَعض فَيَركُمَهُۥ جَمِيعا فَيَجعَلَهُۥ فِي جَهَنَّمَ"(فافهم)..

ر: الراء لها من الأنوار: حسن التجاوز.. وهو حسن التجاوز في الأحوال حتى لا تتأثر الشخصية بالبسط فيحصل له العجب أو بالقبض فيحصل لها اكتئاب، وكذلك بالغنى أو الفقر أو الصحة أو المرض... وقد سبق التطرق إلى هذا النور وسره عجيب في تكوين الشخصية والمحافظة على أصالة توازنها استعدادا لما يأتي بعد الأحداث من شكر أو صبر أو استعداد أو تجاوز...

ت: التاء المبسوطة، ولها من الأنوار كمال الحواس الظاهرة..

وهذا النور كذلك سبقت الإشارة إليه، والمقصود به على الخصوص: هو السمع والبصر، فالاحتفاظ على حاسة السمع الظاهرية والباطنية (والمقصود به كيفية انتقاء وميز ما يسمع حتى يتم تحليله تحليلا نافعا في العقل فينفع تصحيح المعلومة من جهة وكذلك مهمة العقل في التحليل... وكذلك النظر)...

والواقع أنه إلى الآن لم يدخل هذا النور إلى تداول التشخيص في تكوين الشخصية أو المحافظة عليها من التلوث المعلوماتي أو التخبط أو التهور المعرفي، وقد ذكر ربنا هذا في كتابه العزيز على أكثر من محور و أزيد من دلالة كقوله تعالى: وَإِن تَدعُوهُم إِلَى ٱلهُدَىٰ لَا يَسمَعُواْ، وَتَرَىٰهُم يَنظُرُونَ إِلَيكَ وَهُم لَا يُبصِرُونَ" وقول ربنا: "لَهُم قُلُوب لَّا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُن لَّا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم ءَاذَان لَّا يَسمَعُونَ بِهَا، أُوْلَٰئِكَ كَٱلأَنعَٰمِ بَل هُم أَضَلُّ، أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلغَٰفِلُونَ"...

فمطلوب من أهل التخصص أن ينكبوا على هذه الأنوار حتى يدخل إلى قواميس العلل تشخيصها (وتنشأ موائد تخصصية لتناول علم الله العليم الحكيم)، فتعرف مكوناتها والسلوك المميز للمحافظة على سلامتها، لأن علاقتها بالقلب وبالعقل وبالفهم السليم وأخذ القرار... هذا دين الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.. وهذا استكمال للمعنى السلوكي لأنوار حروف " فطرت" كما يلي:

0 Commentaire(s)